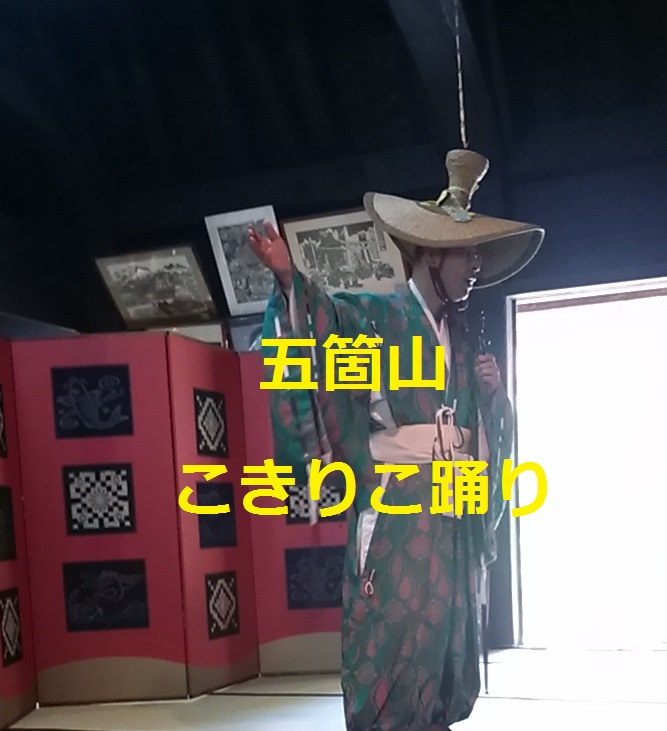

世界遺産の五箇山・菅原集落で伝統民謡の「こきりこ踊り」を見てきたので、感想や見どころなどをメモしました。

五箇山伝統民謡「こきりこ踊り」を鑑賞してきました!

伝統民謡とともに、この地の歴史を学ぶことができて良かったです。

#五箇山 #伝統民謡 #こきりこ踊り pic.twitter.com/qngsNWK0Ve

— 陽平@ブログを書く者 (@matome_pro) 2017年10月10日

https://www.youtube.com/watch?v=stR_3bq9kJ8

https://www.youtube.com/watch?v=xo8iI4pWuwY

こきりこ踊りとは

こきりこ踊りは世界遺産の五箇山に伝わる伝統民謡で、作物が収穫できたことへの感謝を祝う踊りです。

「こきりこ」とは漢字で書くと「筑子」と書くそうで、「筑」は竹のことなので「こきりこ踊り」は「小さい竹を使った踊り」ということですね。

上の動画で男性が持っているのは「ささら」という竹を加工して作った楽器ですが、いろんな形のものがあります。

音を鳴らすとマラカスを振った時のような「シャン!」という音が鳴ります。

五箇山とは

五箇山とは、富山県にある合掌造りの建物が残っている地域です。

合掌造りというと「白川郷」の方が有名かもしれませんが、五箇山にも同じ合掌造りの建物が数多く残っています。

白川郷は合掌造りの建物が狭い地域にたくさん立ち並んでいますが、五箇山は数軒ずつの合掌造りが広い地域に点在しています。

五箇山の特産品

五箇山は豪雪地帯で交通の便が悪く、資源も乏しい地域なので「養蚕」「和紙」などが主な外貨獲得手段。

畑では蚕のエサになる桑を育てるのがメインですが、人間が食べるための作物や穀物も育てたりしていたみたいですね。

この地域には水田もあるのですが、むかしは米は税として徴収されるので地元の人は「ひえ」とか米以外の穀物を食べていたらしいです。

そのほかの特産品としては、雨の日に着る「蓑笠(みのがさ)」とか、火薬の原料などが特産品でした。

桑畑などの土地を持っている裕福な家では養蚕をしてジャンジャン稼ぎまくり、土地の無い人は養蚕をしている家に奉公したり、和紙や蓑笠などを作って生計を立てていたみたいです。

「お金持ちがどんどん儲かり、貧乏な人は貧乏人のまま」というルールは、むかしからあるんですね~。

流刑地としても使われる

五箇山は白川郷と一緒に世界遺産に登録された場所らしく、合掌造りの家が点在していて面白かったですね。

金沢藩の流刑地としても使われており、罪人を村に招き入れ、村人たちが世話をしていたとか。

— 陽平@ブログを書く者 (@matome_pro) 2017年10月10日

五箇山は、むかしは金沢藩の罪人が隔離されるための流刑地としても使われていました。

豪雪地域なので交通の便が悪く、冬の寒さが厳しいので「陸の孤島」として罪人を押し込めるには格好の場所だったみたいですね。

主に、罪を犯した「武士」が五箇山に閉じ込められ、川沿いの小さな小屋に閉じ込められていたそうです。

罪人といっても身分は武士なので、四畳半や六畳間、八畳間など、狭くて何もない部屋(牢屋)に閉じ込められるものの、五箇山の村人たちが食事や身の回りの世話などを行っていました。

途中で罪をゆるされて元の生活に戻れた人は、全体の3分の1ほどだったそうです。大多数の人は牢屋で一生を終えたということですね。

むかしは連座制なので、親の罪で牢屋に入れられ子供のころからず~っと牢屋に入ったままの人もいたので、そういう人は60年近く五箇山の牢屋で過ごして一生を終えたという話も残っています。

合掌造りの生活

合掌造りの建物では、1軒あたり10~20人くらいの人が生活していたそうです。

家の主人の家族が10人くらいいて、そのほかに小さな家から来た奉公人とかが10人くらい住んでいました。

合掌造りの1階部分の一部が壁で仕切られているんですが、ここは主人の家族が寝るための寝室になっています。

それで、2階が奉公人の生活場所・寝る場所になっており、3階より上は蚕(かいこ)を育てる場所です。

2階は壁で仕切られていないので、奉公人は基本的には雑魚寝みたいな感じだったんでしょうね。

1階には土間がありました。

ここは畳が敷いてありますけど、基本的には畳を敷かずに板張りなのが普通らしいです。

2階は天井が低いのが難点。

なお、合掌造りの建物は2階より上は上下に柱がとおっておらず、1階の上に「乗っけただけ」の構造になっています。

そのため、グラグラ揺れます。

3階は養蚕の設備や糸をつむぐための設備が置いてありました。

その他にもいろいろな道具類が。

こちらは火薬の原料を作るための穴。

この穴にいろいろなものを混ぜて、数年放置するとバクテリアなどの力で硝酸カリウムの塊ができるそうです。

この硝酸カリウム自体は爆発しませんが、これに木炭などを混ぜて加工すると火薬の原料になり、火をつけると爆発します。

明治時代ころまでは、こういう場所で作った硝酸カリウムを政府に納品していたそうです。

明治時代になる前(江戸時代)は加賀藩に納品しており、この時代は平和だったので一定量を毎年納品していたとか。

明治以降、戦争などで火薬原料の需要が高まると、政府は外国から火薬原料を大量輸入するようになったので、需要が増えた途端に五箇山での火薬産業は成り立たなくなったそうです。せつない…。

伝統民謡や歴史が好きな人はどうぞ

五箇山は白川郷と同時に世界遺産に登録された地域ですが、私は行ってみるまでその存在を知りませんでした。

個人的にはそれほど興味をそそられる場所ではありませんでしたが、歴史や伝統民謡などが好きな人にとっては楽しめるスポットです。

大自然の中でゆったりとした時間を過ごしてみたい方は、一度訪れてみてください。

この記事へのコメントはありません。